遺産をめぐる争いは増えている

📢 遺産をめぐる争いは増えている

相続トラブルは年々増加しており、もはや他人事ではありません。

最高裁判所事務総局の統計 によると、令和4年(2022年)の遺産分割事件(審判+調停)の新受件数は16,687件 に上り、ここ数年で増加傾向 にあります。

さらに、事件の平均審理期間は12.9ヶ月 と長期化するケースも。

📌 相続トラブルの現実

- 6ヶ月以内に解決したケース は全体の 32.8%

- 1年以上かかったケース は 35.0%

- 「うちは大丈夫」と思っていても、実際には 話し合いだけでは解決できないケースが増えている のが現状です。

📌 トラブル回避のポイント

トラブルを未然に防ぐためには、専門家への早期相談 や適切な遺言の準備 が重要になります。

📌 実際のケース

- 「遺言がなく、兄弟間で話し合いがまとまらず調停へ」

- 「生前に不動産を特定の相続人へ譲渡し、他の相続人から異議が出る」

遺産をめぐる争いは、小さな誤解や不満から拡大しやすい ため、早めの対策 が肝心です。

遺言があってもトラブルになる?

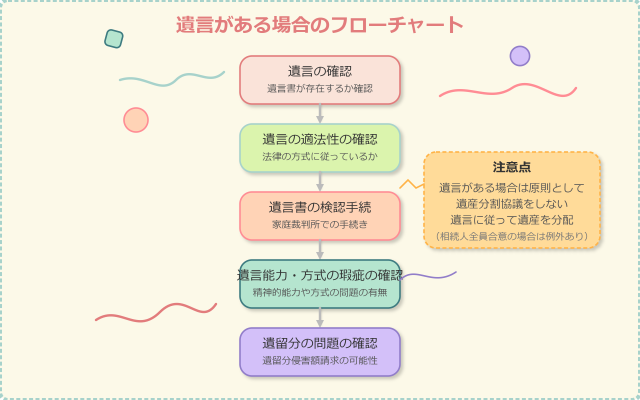

📜 遺言があってもトラブルになる?

「遺言があれば相続は安心」——そう思っていませんか?

実は、遺言があっても その内容が無効になったり、争いの火種になることがあります。

📌 遺言が問題になるケース

- 遺言の方式ミス → 正しく作成されていないと、遺言自体が無効に。

- 遺言能力の問題 → 認知症の進行などで「判断能力がなかった」と主張される。

- 遺留分侵害請求 → 遺言が相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害していると、請求を受けることがある。

📌 実際に起こったトラブル

近年、遺言無効確認訴訟が増加 しており、「遺言があるのに無効とされる」ケースが増えている。

せっかくの遺言が争いの火種にならないようにするために、専門家による事前チェックが不可欠 です。

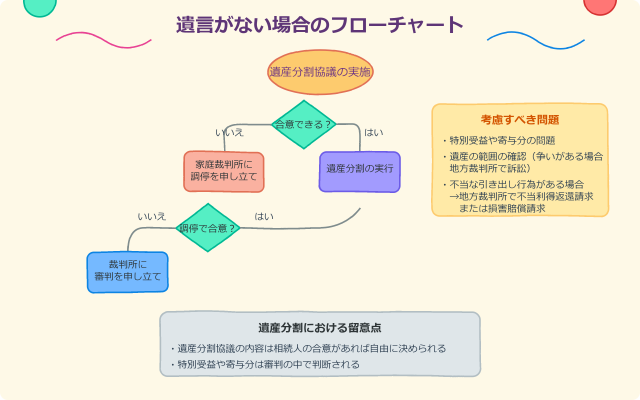

遺産分割協議は公平に進められるのか?

相続人同士が話し合いで遺産の分け方を決める 「遺産分割協議」 。

一見シンプルに見えますが、「口約束」「一部の相続人だけで決める」 などのケースでは、後々トラブルに発展することが多いです。

📌 遺産分割協議で揉めるケース

- 話し合いがまとまらない → 意見が対立し、交渉が長期化。

- 一部の相続人だけで決定 → 「勝手に決められた」として争いになる。

- 公平に分けられていない → 「財産を多くもらった人」がいた場合、不満が出る。

📌 解決策

- 家庭裁判所の調停 を活用し、公平な話し合いの場を作る。

- 遺産の分け方に関するルールを事前に整理し、弁護士が交渉をサポートする。

適切な進め方をしないと、感情的な対立になりやすいのが遺産分割。

円満に進めるためには、早めの相談が重要 です。

遺留分請求・特別受益がもめる原因

相続人の中には、「自分だけ遺産が少ない」「兄弟の一人だけ多くもらっている」などの不満を持つ人が出てきます。

特に問題になりやすいのが 「遺留分請求」と「特別受益・寄与分」 です。

📌 遺留分とは?

- 遺留分請求 → 兄弟間で「お前だけズルい」となる典型例。

- 生前贈与・特別受益 → 親が生前に財産を渡していた場合、「すでに相続分を受け取っている」と判断されることも。

📌 実際のトラブル例

- 「親が亡くなる前に長男だけに家を買ってあげていた」 → 特別受益として争いになるケース

- 「父が遺言で全財産を後妻に残した」 → 遺留分侵害請求で争いに

📌 解決策

- 生前贈与や特別受益の計算を明確にする

- 遺留分を事前に考慮した遺言を作成する

遺言があっても、遺留分を考慮しないと結局は争いになる ことが多いです。

「遺留分侵害請求ができる期限(1年)」を逃さないよう、早めに相談を!